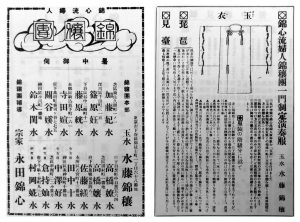

薩摩琵琶は領外へ出すべからずとの御沙汰

こうした教育は、徳川の方では決して喜ぶはずがない。必ず神経をとがらせてなんとかかんとか因縁を付けてくる。かの前田候などは、内に剛健の気風を養成しながら自分は表面鼻毛を伸ばして馬鹿の標本のような顔をして謡をやり、それによってカモフラージュしていたと云うんだから、徳川の気持ちや政策は推して知るべしである。

たとえそれが九州の果てであっても、徳川の隠密は行き届いていた。果然、島津では怪しからんことをやっている。もしこのままに棄ておいて徳川の勢力を駆逐するような事になっては大変だと甚だしく神経をとがらせた。そこで松平越中守が、先一番に琵琶のお尋ね書を以て探りを入れ始めた。 Continue reading

-

固定ページ

-

カテゴリー

-

リンク

-

アーカイブ

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年8月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年3月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2013年9月

- 2010年6月

- 1999年1月

-

メタ情報