昭和11年新春公開

監督 辻吉朗

琵琶演奏 水藤錦穣

録音収録は昭和10年11月

錦琵琶水藤錦穣の公式に発売されたレコードです。

水藤錦穣の生きた名演が聴けますが現在全て絶版、入手困難です。

※ほかに他演奏者と併せたオムニバス盤もありますがここでは除きます。

Continue reading

源平藤戸の戦いで戦功をを挙げた源氏の武将佐々木盛綱。そのきっかけは地元の海士から聞き出した浅瀬の存在、盛綱はその海士を殺して勲を独り占めする。翌年、藤戸寺での慰霊祭に現れた一人の嫗、戦に巻き込まれ海士の息子を失ったという媼に盛綱は一部始終を語り聞かせ涙ながらに媼に詫びるのだった。あの秀吉も好んだという謡曲藤戸。本作は公開時は原題(謡曲)と同じ”藤戸”でしたがその後表題の「盛綱先陣」に改題されました。

Continue reading

錦心流を追放されて間もない昭和6年頃にひょんな事から錦琵琶が獲得した初老の作詞家田中濤外。彼が水藤家にて酒と肴をつまみながら作詞した最初の十数曲の中に講談で有名な「寛永三馬術」を基にした曲垣平九郞がありました。本曲の元ネタは当時流行っていた講談の-寛永三馬術-出世の春駒。五代将軍徳川家光が墓参の帰りに通りかかった芝愛宕山の梅の花を、戯れに旗本衆に乗馬したまま採って参れと発したところから事件が始まります。

Continue reading

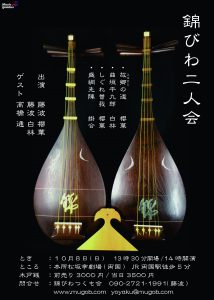

現在我ら母子が弾いている楽器、錦琵琶について

現在我ら母子が弾いている楽器、錦琵琶について

左が現在白林が弾いている楽器で錦穣先生が錦琵琶創立初期から主に弾いていた琵琶、通称”桜唐草”。右が母藤波桜華が所蔵する3点継の錦琵琶で2面とも吉村岳城師昭和10年頃の作と言われているものです。両方とも最初は錦と書かれた銀版が貼られていました、その意味で右の母の琵琶が製作時からのオリジナルです。左は錦穣先生自身の発注、右は花嫁修行にと琵琶を習いに来ていた錦穣先生と同年のさる社長令嬢にそのご両親が「娘に最高の琵琶を与えたい」との要望で作られました。御蔵島産の島桑、舟側は欅ですが未だに寸分の狂いなく見事な作りです。対して左の”桜唐草”は錦穣先生の愛器として重要な演奏会でほとんど弾かれ、昭和20年代は腹板に花の絵が描かれたりしましたが母の入門した昭和30年頃に左甚五郎の流れを汲む彫刻師の手で左右に中央に桜を配した唐草模様が彫られました。

Continue reading

藤波桜華、藤波白林による琵琶の二人会。今回は両国に新しくできた小劇場にて行います。お電話、若しくはメールにてご予約承っております。

とき:平成29年10月8日(日曜)13時30分開場/14時開演

ところ:本所松坂亭劇場(両国)JR両国駅徒歩5分

プログラム

故郷の道 藤波櫻華 作 早川幾水 曲 水藤錦穣

曲垣平九郎 藤波白林 作 田中濤外 曲 水藤錦穣

しぐれ曽我 藤波櫻華 作 牛沢襄二 曲 水藤錦穣

—休憩—

盛綱先陣 掛合 藤波櫻華/藤波白林 尺八 高橋通

作 田中濤外 潤色 水藤安久 曲 水藤錦穣

※曲名をクリックすると解説がごらんになれます。

※会場の本所松坂亭はJR両国駅南側シアターカイの隣、エネオスGSを右に曲がった先にございます。ご予約はチラシに記載のメールか電話へお願いします。

-古典と現代の琵琶で味わう義士討ち入りのドラマ-

義士討ち入りの当日吉良邸で催された茶会で演奏されたであろう古典”琵琶”にちなんで元禄当時の文化解説と平家琵琶平家琵琶免許皆伝者による平曲演奏、戦前昭和に流行した現代琵琶曲で赤穂浪士の物語を検証します。

義士討ち入りの当日吉良邸で催された茶会で演奏されたであろう古典”琵琶”にちなんで元禄当時の文化解説と平家琵琶平家琵琶免許皆伝者による平曲演奏、戦前昭和に流行した現代琵琶曲で赤穂浪士の物語を検証します。

解説・平家琵琶演奏 鈴木まどか(平家琵琶相伝者)

演奏曲「小督・紅葉」

錦琵琶(薩摩)演奏 五十嵐白林

演奏曲「大高源吾」

とき :2013年12月7日(土) 15時開演(30分前開場)

ところ :両国門天ホール 東京都墨田区両国1-3-9

ムラサワビル1-1階

アクセス:JR両国駅より徒歩10分 [google map]

木戸銭 :前売り1,000円/当日1,200円

※上演時間は約90分を予定しています。

※会場が狭いため一公演40名程度とします。下記メールでご予約下さい。

ご予約・お問い合わせ 五十嵐 biwa@mugob.com

智定(旭翁)の上京

此の動機について頗る古典的な話がある。それは「三日続けて朝日が昇るところを排する夢を見た。ハテ妙なこともあるものだ。朝日が昇る方は東である。予て上京したい希望に悶えているから斯かる夢を見るのであろう、俗にいう神のお告げで神人感応の神秘的予兆かもしれないと、自問自答の結果上京を決意し、携うるところの琵琶の名称を『旭』と名付けた」というのである。彼は上京後、同郷の誼で金子堅太郎子爵、浜地八郎、頭山満等から多大の後援を得てここに東京に於ける筑前琵琶の普及発展のため、竹子の後を受け本格的に努力奮闘した。前掲『琵琶界 第四巻第八号(大正15年)』の金子子爵の談話「筑前琵琶を天下に紹介したる由来記」には「加野、お竹の帰県後、橘智定も亦た上京して予が邸に来たり、東京にて筑前琵琶の弾奏を試みんと相談したりに依り、一夕智定を招き、其の演奏を記機たるに。琵琶は流石宗家の事なれば、遙かにお竹に優れたけれども、其の音調はお竹に及ばず、況んや其の語り物は古来の「崩れ」の文句音調にて野卑なるものなれば、とても東京の人士には聞かしむること能わざりき。依って同県の友人浜地八郎氏に相談して、其の文句を改良せしめ、屡々都会の紳士淑女等に聞かしてめて宜しからんと認むるに至り、又復諸方の友人を招き智定を紹介したり。此の時は既にお竹に依り筑前琵琶は東京に知られたることなれば、智定も亦た各所より招待せられ、又弟子となりて之れが伝習を受けんと申し込むもの陸続(※1)し来たれば、智定は余が一番町の邸宅の向側に一戸を借り入れ。筑前琵琶指南所の表札を掲げて之れが宣伝に力めたり」とあるが、彼は偶々明治32年1月、小松宮彰仁親王の御前演奏にて。「これは何という琵琶か」との御下問を受け、初めて筑前琵琶と申す由を言上し、後、後援者金子堅太郎、頭山満に謀り正式に筑前琵琶の名を発表した。

※1)陸続(りくぞく)次々に連なるさま

水干装束と雅号

彼はさらに同年4月11日、葉山の御用邸に於いて、東宮殿下の御前演奏をしたが、この時彼は、金子子爵と前日相談しておいた、彼が先年栗田口宮に奉仕して参殿の折来ていた水干様の装束をして演奏した。東宮殿下は、この装束がお気に召して爾後(※2)この服を門下の者にも着用せしめてはどうか、との御諚(※3)があった。彼は大いに感激し、直ちに多少の考案を加えて今日の装束を制定したのである。次いで同月21日、彼は皇后陛下の御前演奏をしたがその際、先日東宮殿下御前演奏に用いた「旭」を以て家宝となし、遂に其の門下生に雅(号)として与うることとした。彼は一般家庭、婦人層、花柳界と視野を広くし、あらゆる方面に普及せしめむべく奮闘努力したので、彼の琵琶即ち橘流筑前琵琶は、各方面に愛好者を持つようになり東京を始め全国的に普及されるに至った。

※2)爾後(じご)それいらい

※3)御諚(ごじょう)貴人の命令、仰せ

後継者

彼は女流後継者として長女旭桜及び姪の秋根旭恵両人を見いだした。この両人は、前後して明治36−7年頃上京し、二代目旭翁等と代稽古の傍ら、芸の研鑽を積んだ。琵琶会を有楽座あたりで開演するようにしたのは旭恵の力によるところが大であった。大日本旭会は明治45年5月21日、大阪市梅田金竜館で創立せられた。当時は花柳界でも琵琶が盛んであって、同年大阪市の北新地や、南地、新町の芸妓連が琵琶大会を開いた。『琵琶界 第一巻第三号(大正12年)』所載「お座附琵琶歌(花柳の花)」に「花のちまたに咲く花の、八重に黄に赤に、とりどりなせる色や香や、只見るからに艶なれど、花の心を知る人もなし、伊達の姿の唄女が、宿夜のゑにしに絡れて、浮川竹に沈むべく、生まれ出でなむ約束の、あるべきものとてあらざれど、味気ねき世の習ひかや、つれなき波にもまれつつ、沈み行くこそ是非もなし、(中略)雪の肌に赤き血の、流れるからは唄女も、人の情けや世の義理に、絡れて泣く夜半もあり、恋の緒琴の高鳴りに、微妙の情けを味ひつつ。胸躍らする夕あり、などて誠のなかるべき、誠の囁き聞けよかし、(中略)四筋の糸に一筋の、はかなき露の命をば、繋ぐ哀れの身の上は、春雨に萌える若草の、夫れにも似たる心もて、雨をそそぐ人の世の、情けに生きるぞ願ひなれ。情けに生きるぞ願ひなれ」とあり。其の盛行の程を察知できる。

橘会ほか新たなる流れ

大正8年8月旭翁が歿したが、其の翌9年1月15日、橘旭宗は、斯界に独立を宣言し、旭会に対抗して新たに『大日本橘会』を組織し、全国に飛翼を伸ばし、勢力扶植に務めた。橘流筑前琵琶からは、安部旭洲、石村旭光(涼月)、水也田旭嶺(緑水)、橘旭桜、秋根旭恵、柴田旭堂(初代)、豊田旭穣、松岡旭岡、三好旭天、髙野旭嵐、高倉旭子、東原旭扇、山崎旭翠、平田旭舟、田中旭嶺等の名手が出ている。安部旭洲は、『八洲流』を名乗り、水也田旭嶺は、緑水と改号し『緑派』なる一派を創開し、続いて新基軸を出し、緑水斎呑洲と号して教育琵琶講談を作り、また石村旭光は、一時大阪の文楽に入って義太夫を研究していたが、涼月と改号し『石村流』なる一派を創設した。

※1)牢乎(ろうこ)しっかりとしてゆるぎないこと

吉田流その後と高峰筑風

橘流筑前琵琶は、かくの如く年々歳々に旭日昇天の勢いをもって牢乎(※1)として抜くべからざる幹根を四方に扶植しつつあるが、吉田竹子の『吉田流筑前琵琶』も勢い盛んにして竹子は瑞光と称し、大正7年には琵琶を携えて欧米を巡遊した。彼女の門より出た高峰筑風は鈴木徹郎といい、始め橘旭翁に改良琵琶を習い、後吉田竹子の門に入ったのである。彼は芸界に身を投じ、此の面からして琵琶の普及発展をはからんと努力したのである。明治40年6月、神田の青年会館に於ける筑風、吉田竹子、源千秋による「新派筑前琵琶大会」は、東都に於ける筑前琵琶大会の嚆矢(※2)であった。

※2)嚆矢(こうし)物事の始まりを伝える矢、さきがけ

而して

この外、橘旭翁と同じく、福岡に於ける盲僧琵琶の宗家であった鶴崎賢定は、露外と号し、初め旭翁に改良琵琶を学び、後自家伝来のものを加味して『鶴崎流筑前琵琶』を創始し『大日本露会』を組織した。筑前琵琶も沢山の流派が出来、明治、大正時代には熟れも盛えたが、昭和以降、薩摩琵琶同様衰退のきざしがみえ、橘流を除く他は漸次衰滅の道を辿り、今日では根絶の状態である。従って筑前琵琶といえば橘流が筑前琵琶を代表することになった。しかしこの橘流筑前琵琶も終戦後一時は全滅の域にまで追いやられたが、その後漸次復興し、第三代橘旭翁の出現はこれに拍車を掛け、今や大いに立ち直りをみせ、在米邦人の間にも盛行し、山元旭爽の如き名手も出、又米国人の中にも熱心な愛好者を数々出すに至った。

(昭和36年 筑前琵琶 おわり)

筑前琵琶 その1に戻る

琵琶変遷史 (現代琵琶人大鑑)目次へ

筑前琵琶のはじめ

薩摩琵琶が、島津家の保護の下に不変の伝統を維持してきたのに対して、筑前琵琶の方は、特に保護を受けるものもなく、室町時代以後漸次衰微の状態になり、盲僧は生活困窮の結果門付けをなし、漸く生活を維持し、甚しきに至っては殆ど乞食同然の状態にまで堕したものもあった。是等の盲僧によってなされた荒神琵琶は、進歩発展の要素なく衰頽堕落していた。この状態は、明治になって心あるものの奮起を促し、茲に筑前琵琶を興起せしめるに至った。明治年間の中期に至り橘智定(旭翁)と吉田竹子の二人の力によって、今日の筑前琵琶が生まれたのである。

橘智定(旭翁)

橘知定は、嘉永元年(1848年)福岡に生まれ、13歳の頃から琵琶を習い、晴眼者であるにもかかわらず盲僧琵琶の伝統を継いだ。明治23ー4年頃薩摩琵琶が東京に於いて盛行し、漸次全国的なものになろうとしているに反し、荒神琵琶は低調にして、堕落しているのを概して其の改良を思い立ち、明治25年頃、薩摩に入り薩摩琵琶の研究をした。『琵琶界(第一巻第三号大正12年)』所蔵の「橘智定の筑前琵琶を発明するまでの苦心談(追懐談)」で、智定は「今までの座頭琵琶ー崩れーあれが、ご存じの通りあんまり荒唐無稽で、法螺話や淫猥な下劣なものばかりを語るので改善したいと思って、実は久しく九州各地の琵琶を研究のために琵琶修養に出かけていって、ツイ此頃帰ったばかりである。

先ず最初に熊本に行った。此処の琵琶は福岡と大差なく、学ぶに足らぬので直に彼の薩摩琵琶で有名な薩摩へ行った。薩摩琵琶はなかなかたいしたもので、学ぶに甲斐あるものであった。其の弾奏法も思ったより難しくはなかった。併し弾奏法は一定の基準がないので最初は同じ曲を四度絃(いと)を唱(なら)すかと思えば、次には五度、またその次には六度というように、心まかせに弾じているので大に苦心したこともあった。語り口は大いに上品で、筑前の今までの座頭琵琶とは大いに異なっている。それで注意して研究してきた。それから大分にも行って筑後琵琶も研究した。肥後琵琶も筑後琵琶も筑前の座頭琵琶とは多少異なった処もある。それで各地の長所を取って在来の筑前の座頭琵琶に加味して、新しい筑前琵琶を工夫したいと思っている。今その研究中である」といっている。彼はその後も改良琵琶の完成の為、粉骨砕身あらゆる辛苦を嘗め、遂に筑前盲僧琵琶を基として、それに薩摩琵琶や三味線音楽を適当に加味した新音楽、筑前琵琶を作り出したのである。

吉田竹子

その後明治29年吉田竹子が上京して、筑前琵琶を東京に紹介し頗る好評を博した。『琵琶界(第三巻十二号「大正14年)』の「吉田竹子女史伝」によると「吉田竹子は明治4年六月、福岡の藩士栗山幽斎の独り娘として生まれ、家産も非常に裕福であったが、父はその翌月の七月に病にかかり、八月の初めに他界し。産褥中(※1)の母も悲観のあまり父の跡を追うて他界した。竹子は生後50日で急に両親を失い、孤児となった。そこで父の知人加藤善吉が、その遺産と共に竹子を引き取って養育した。

加藤善吉は、明治13年3月に偶々(※2)訪ねて来た悪友に誘われて博打の仲間に入ったのが動機となって家財全部を蕩尽(※3)して、堕落の淵に沈んでしまった。義母松子は遂に夫善吉と別れ竹子を連れて実家(吉田家)に帰った。竹子が吉田姓を名乗るのは、養母の実家に籍を移したからである。

その後養母松子は竹子を愛して、茶の湯、生け花、音曲の道など悉くこれを修めしめた。しかるに養父善吉は明治16年、竹子が13歳の時、養母より竹子を奪い、これを金に換えるために博多の花柳界に売ってしまった。僅かに年十三になったばかりの竹子は芸妓として、宴席に出るや、その美貌と美声と優れた技芸で忽ちに第一流の花形となり、まもなく博多の百万長者加野熊次郎(柴田旭栄女史の親類)に落籍された。それより加野は、この竹子をして充分に芸を学ばせようとして、明治18年には明清楽(※4)を修得するために長崎に留学させて、広東流と福州流との両派の支那楽を学ばせ、また明治22年には大阪に遊学せしめて八雲琴を学ばせたが、僅か百日でその奥義を極めた。翌23年には、九州各地に散在する琵琶楽を修めさせる等百般の遊芸に精進せしめた」とのことであるが、明治29年の上京は金子堅太郎の勧めによるもので、『琵琶界(第四巻第八号「大正15年)』の金子子爵の談話「筑前琵琶を天下に紹介したる由来記」による「日本橋区浜町の料亭岡田に宴会を催し、音曲に趣味を持つ福地源一郎、富永冬樹、大江卓、梅津精一及び大蔵喜八郎等の諸氏を招待して、その余興として当時斯道の名人と称せられた常磐津林中と、清元お葉の両人を呼び、格一曲の妙技を演ぜしめ、その終わりに竹子を紹介し、那須与一、小督の二曲を弾奏せしめた。其の席に参列した人々は頻りに之れを賞賛し、この如き優美な音曲が筑前の田舎にあるとは思わなかったといった。殊に林中、お葉の両人は、竹子の音声の優美と弾奏の巧妙とをほめ、とても我々は及ばない技芸だと言った。この一度の演奏で、竹子の筑前琵琶は諸方に宣伝され、予の友人は頻りに其の私邸に加野氏と竹子の両人を賓客として招待し、朝野の貴顕(※5)紳士淑女と同席して、竹子の筑前琵琶の弾奏を聞くに至り、初めて筑前琵琶の名声が都下に嘖々(※6)となった」とある。

竹子の琵琶は其の始め橘旭翁に手解きをうけ、それに自分の工夫、考案を加味したもので吉田流と称し其の門からは高峰筑風が出た。

竹子は後に伊藤博文の寵を受け、其の甚大なる支援庇護のもとに斯界において一大勢力を持つに至った。ところが竹子、加野の両人の滞京は僅か一ヶ月で、其の帰国後明治31年の春、旭翁が大志を抱いて上京したのである。

※1)産褥(さんじょく)妊婦がお産の際の寝床

※2)偶々(たまたま)

※3)蕩尽(とうじん)財産を湯水のように使い果たすこと

※4)明清楽(しんみんがく)明、清の時代に中国大陸から渡来した音曲

※5)貴顕(きけん)身分が高く名声があること

※6)嘖嘖(さくさく)評判をいいはやすこと

薩摩琵琶の普及

斯くて薩摩琵琶は、

(一)明治10年冬、吉水錦翁が上京し、続いて西幸吉も上京し、この両人が明治14年5月9日、東京府下袖ヶ崎の島津邸で薩摩琵琶を天聴に達し、世に広く行われる気運を作ったこと。

(二)吉水、西の両人が薩摩琵琶の普及発展に努力を惜しまなかったこと。

(三)町風琵琶の山下利助、家弓熊介等がはやく上京し、その後明治32-3年頃であったか士風琵琶の平豊彦。那須祐直等が上京し。夫々薩摩琵琶の普及発展の為努力したこと。

(四)明治天皇が薩摩琵琶を愛好され御前演奏が度々行われたこと。

(五)琵琶の持つ道徳性が高く評価され、文部大臣森有礼が一般に普及させる為にこれを学校の教育に取り入れる準備をすすめたこと(森有礼は不孝暗殺されて、この事は取りやめになった)。

(六)アメリカの大統領グラントが来日して薩摩琵琶を聴き、讃辞を寄せたこと。

(七)東京には薩摩出身で、社会の支配階級に属する者が多く、是等の人々が後援したこと

等が主因となり、東京を始め全国的に遂年盛んになってきた。

琵琶会組織

吉水、西両人の御前演奏後、明治16年には須田綱幸、田中国治の両人が赤坂御所内なる萩の御茶屋に於いて御前演奏を行った。この時綱幸は、島津忠義自作の琵琶「竜吟」を忠義より賜って、これをもって弾奏したので、後年其子綱義によって「竜吟」に因んで『龍吟会』が組織された。明治31年に、四元義一が『精志会』を起こしたが、これが琵琶会団体の最初である。明治35年3月8日には、吉水錦翁を盟主に『錦水会』が組織され、小田錦虎、小田錦蛙。肥後錦獅、小田錦豹、戸田錦蟒、加藤錦鶴、橋本錦亀、岩見錦浦、小田原国尊(2代目錦翁)、小田(岡部)錦蝶、牧野錦光等の有力な門弟が所属した。

岡部錦蝶は田辺錦波と併称され、女流薩摩琵琶の草分けで、『玉秀流』の創始者大照秀子と共に著名である。

『錦水会』の「錦」の字は、錦翁の郷里にある錦江湾(鹿児島湾)の「錦」の字を冠したとのことである。また錦水会の会員に、動物名が多いものは各自色々な声で弾吟するので、誰やらが動物園のようだといったのが原因である。錦水会は、その頃芝区山内源宝院で演奏会を開き、次いで芝区西久保巴町不断院天徳寺にて、毎月8の日に例会を催した。これが東京に於ける琵琶演奏会の始めである。

日露戦争が勃発すると、琵琶は遽然(※1)として歓迎され、急激なる発展を示した。『錦水会』は、その後明治38年『帝国琵琶』と改称され、錦翁殁(明治43年2月6日)後は、小田原国尊が宗家を継ぎ二代目となった。

木上武次郎が伴彦四郎の遺風を継いで盛んに活躍したのは此の頃で、明治39年頃より4ー5年の間であったようだ。

※1)遽然(きょぜん)にわかに、突然

永田錦心

明治39年10月には、肥後錦獅の門より出て、後錦翁につき錦水会に入った永田錦心が独立して『一水会』を起こし、大正2年に「錦心流琵琶」と称し『錦心流』を創設し遂に薩摩琵琶界最大の勢力を占めるに至り、榎本芝水、石川萍水、田村滔水、田辺枯水、有坂秋水、丸山巴水、桃木耳水、松田静水、山口春水、福沢輝水、中沢錦水、大舘州水等の名手を輩出した。

錦心は、本名を武雄といい、幼少の頃より画才があって16歳のとき、『団々珍問』(※2)の漫画家田口米作の内弟子となり、武州と号して内国博覧会へ「那須与一」を出品して入賞した。19歳のとき師を失い、後寺崎広業に学び、大正4年以後屢々(※3)文展へ出品して入選した、琵琶は16の頃より趣味を覚え、松本玉浦の『一水会物の始め』によると、芝琴平町に家弓熊介が住んでいて、此の人の弾く琵琶が、つい近所にいた彼の耳に入ったのがそもそもの物の初めの皮切りで、後明治35年、彼が18歳(明治18年生まれ)のとき鞍小学校の同窓会で、平派の祖平豊彦の「石童丸」「兵六物語」の2曲を聴いて大いに感激して、ここに琵琶を志したとのことである。次いで明治38年秋に、高輪御殿で北白川宮照久王殿下の御前にて「涙の雨(上下二段)、橘大隊長。威海衛、別れの国家、城山」等を演奏したが爾後屡々御前演奏をやった。因みに『一水会』の名は、琵琶歌作者の高松春月の発案で「永」の文字を二分したものである。

※2)團團珍聞(まるまるちんもん)明治期に発行された漫画風刺雑誌

※3)屡々(しばしば)

正派琵琶

又平豊彦の門よりは彼の竹馬の友で明治、大正時代名手として名声を博した宮田秋堂が出ている。この外明治39年には肥後錦獅の弟子で、永田錦心と同門の薩摩弦風が、『絃友会』を組織し、牧野錦光が『二葉会』を組織した。錦光は大正四年に『二葉会』を『東京流』とし、同9年に『錦光流琵琶』と称した。

前掲『錦水会』等に対して別に『正派琵琶』があった、これは旧薩摩時代の正格を保つことを旨として、かく称するのであるが、西幸吉、木上武次郎、四元義一、藤井義次等はこの派であった。

吉村岳城

木上武次郎の門より出た吉村岳城も一派を起こし斯界に一大勢力を占めるに至った。彼は木上武次郎歿後の己の居室に、その肖像画を掲げて朝夕これを眺めて師を追慕していた。彼は早稲田大学の商科を出たが、商科とは縁の薄い詩人島崎藤村の門下となり、新体詩も作れば和歌も嗜み、琵琶歌も名篇佳作をものにした。西郷南州を崇拝して、『城山会』を組織し、その発展をはかった。また一刀流の剣法をよくし、日置流の弓術にも堪能で彫刻もやる等頗る多芸多能であった。

その他の会派

大正2年には安達芦光が、浅野長勲から琵琶銘「青雲」の染筆を貰ったのを記念に「青雲会」を起こし、同4年に『青雲流』の一派を樹立した。同6年には能勢鉄等が『正絃会』を組織し、薩摩琵琶に関する史実並びに歌詞の研究、講演の開催、歌曲の刊行、弾奏例会、大会の開催を実施する事にした。同15年には永田錦心の高弟榎本芝水の門より出た水藤錦穣(玉水)が、薩摩琵琶に改良を加えて『錦琵琶』なるものを案出し、自ら一流を開拓した。

薩摩琵琶は明治、大正時代には全盛を極め、昭和に入って漸次(※4)衰微の傾向を示し、主戦直後には他の邦楽と同様殆ど根絶の状態となったが、愛好者の熱心なる努力により漸次復興への道を辿りつつある。

(昭和36年 薩摩琵琶の項おわり)

※4)漸次(ぜんじ)次第に、だんだんと